Première

Première - Chapitre 12 : Comment se construisent et évoluent les liens sociaux? - Partie 2

III. Quels sont les effets des nouvelles technologies sur le lien social ?

-Comprendre comment les nouvelles sociabilités numériques contribuent au lien social.

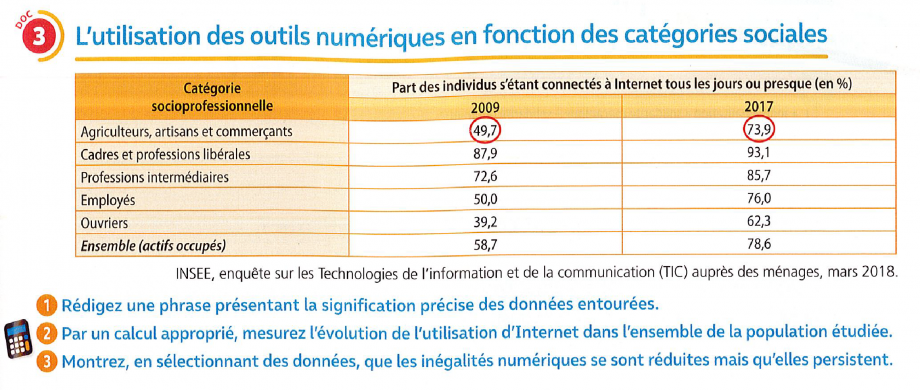

Voyons maintenant comment les nouvelles technologies de l’information et de la communication (ordinateurs, internet, smartphones, applications d’échange et de partage…) ont impacté la sociabilité, c’est-à-dire les liens qu’entretiennent les individus entre eux et la forme de ces liens.

L’idée préconçue, c’est que le numérique viendrait nuire aux échanges, nous enfermer dans un face à face solitaire avec la technologie, nous couper de nos proches, etc…

C’est ce qu’on pourrait se dire face à une scène de ce type désormais classique.

Mais ce serait en rester aux apparences.

Faisons un premier constat : les nouvelles technologies numériques sont d’abord des moyens de mettre en contact des individus entre eux. Boîtes mail, sms, applications de type facebook, messenger ou whatsapp, instagram, etc… toutes servent à communiquer des messages, des informations, des images, bref, à être en contact ! Mais également à montrer, à dire ou alore à voir, à commenter, bref, à avoir une activté sociale.

Et les jeunes sur la photo plus haut sont sans doute en train de partager des choses entre eux, de communiquer avec des amis qui ne sont pas là et vont les rejoindre, etc… de trouver des informations pour organiser la suite de leurs activités (quel film passe au cinéma, à quel heure passe le prochain bus pour le centre-ville…).

Les technologies numériques sont donc un support à la sociabilité et pas forcément un frein. Mais quelles sociabilités ?

Des sociabilités classiques nous disent le texte. On a accès au monde entier mais pas vraiment d’intérêt à entrer en contact avec n’importe qui. Le numérique renforce donc les contacts que l’on a déjà IRL (in real life, comme on dit dans le monde des jeux vidéo). Ou en tout cas permet de substituer des contacts numériques aux contacts en face à face si l’on en croit le texte.

On aurait donc tort de penser que le numérique nuit au lien social même si les adultes, qui n’ont pas grandi avec ces technologies peuvent s’étonner de ce type de scènes.

Pointons d’ailleurs un paradoxe : les parents critiquent volontiers les usages que leurs enfants font du numérique mais sont généralement pressés de leur mettre un téléphone dans le sac à dos pour pouvoir les joindre et les contacter à tous moments !

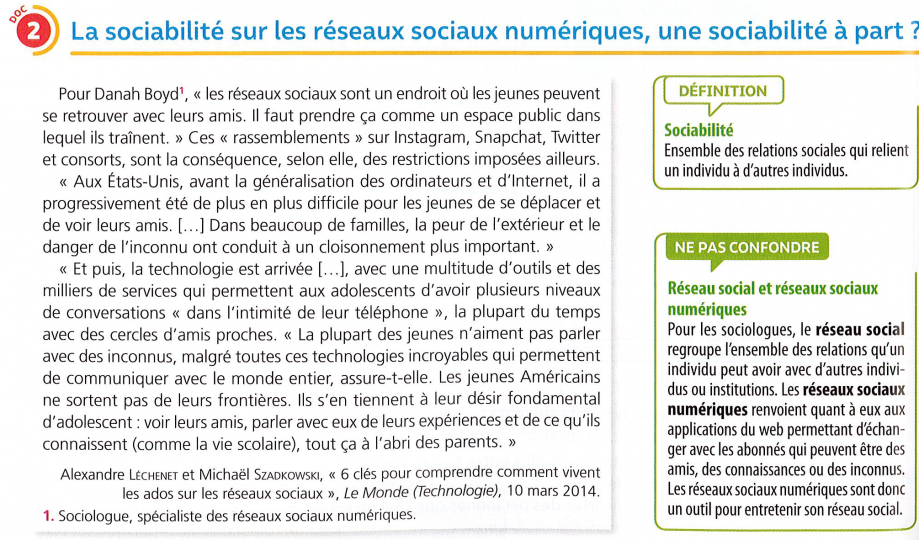

Et d’ailleurs, les nouvelles technologies, ça n’est pas uniquement à l’usage des jeunes même s’il y a un effet d’âge et de génération plus ou moins important selon

Et d’ailleurs le numérique, ça ne concerne pas que les jeunes !

Parmi ces moyens d’échange, on distingue bien ceux qui concernent plus les plus âgés (email, téléphone parce que plus anciens et plus utilisés dans le monde du travail) et ceux qui concernent davantage les plus jeunes (réseaux sociaux et app de messagerie) parce que plus récents. Mais ces outils sont malgré tout bien diffusés dans la société.

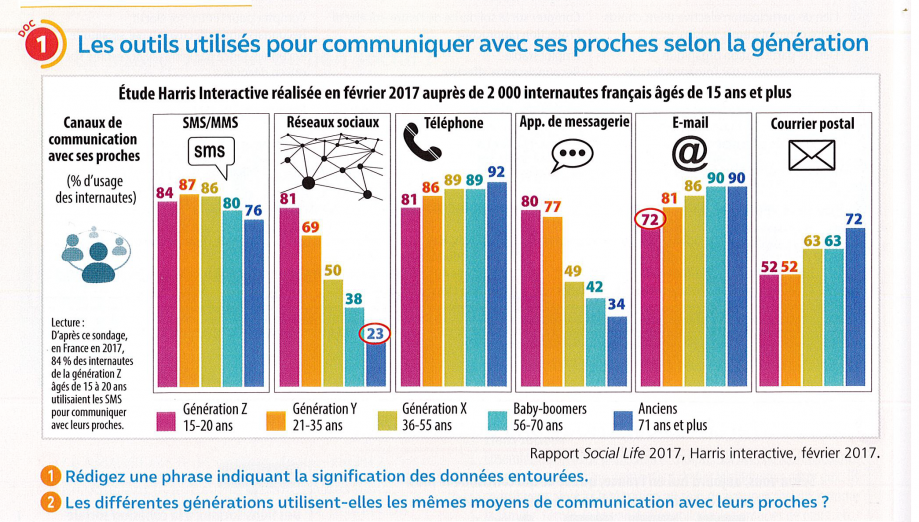

Par contre, si l’usage du numérique devient une condition nécessaire pour être en contact avec les autres, se procurer l’information, effectuer des démarches, alors on peut s’inquiéter du fossé qui existe entre les plus jeunes et les plus âgés (moins équipés ou moins à l’aise) ou entre différentes catégories de la population, comme cela apparaît dans ce dernier document.

On constate en effet de fortes disparités dans la fréquence à laquelle les individus se connectent à internet en fonction de leur catégorie socio-professionnelle. Même si ces écarts se réduisent, il y a encore 20 points d’écart entre les cadres, qui sont les plus connectés quotidiennement, et les agriculteurs ou 30 points d’écart avec les ouvriers qui sont les moins connectés avec un peu plus de 60% d’individus se connectant tous les jours.

Il y a évidemment des déterminants professionnels à ces différences : les cadres et professions intellectuelles supérieures sont plus amenés à utiliser internet pour le travail et peuvent y développer une certaine aisance avec les outils informatiques. La question des revenus détermine également l’équipement de chaque catégorie socio-professionnelle. Mais si les agriculteurs comptent parmi les moins connectés, c’est aussi pour des raisons d’infrastructures : leur lieu de vie, à la campagne, les prive souvent de réseau téléphonique ou de connexion internet ( ou de réseau de qualité) ! C'est ce qu'on appelle les zones blanches.

IV. Les facteurs d’affaiblissement du lien social

-Comprendre comment différents facteurs (précarités, isolements, ségrégations, ruptures familiales) exposent les individus à l’affaiblissement ou à la rupture de liens sociaux.

On l’a vu au-dessus, l’intégration d’un individu à la société, sa capacité à établir et à entretenir des liens en plus de partager avec les autres des normes et valeurs, peut dépendre de la catégorie sociale à laquelle il appartient. Et elle peut aussi être fragilisée par certains facteurs.

Et dans nos sociétés hyper-connectées, on peut subir l’isolement.

http://www.francetvinfo.fr/france/video-un-francais-sur-cinq-se-sent-seul_356536.html

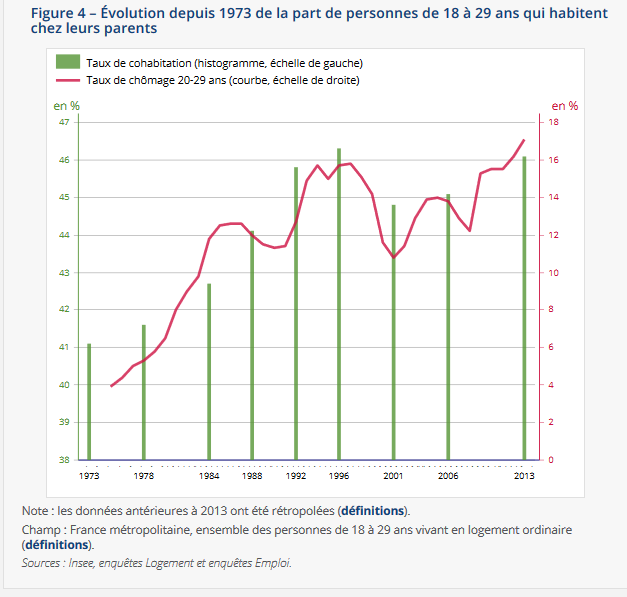

Au-delà des personnes âgées qui sont citées (perte des amis ou du conjoint, éloignement géographique des enfants, fin de la vie professionnelle, baisse de la mobilité, placement en institution, etc…) deux facteurs favorisant l’isolement sont cités : les ruptures familiales et le chômage.

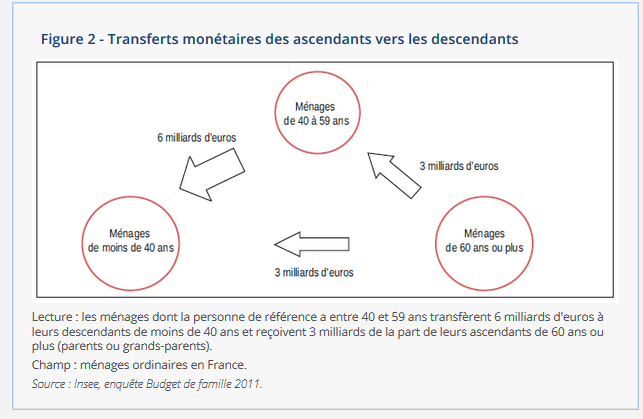

On a décrit l’importance des solidarités familiales et intergénérationnelles et on comprend bien pourquoi les situations de rupture (divorce, conflits familiaux mais aussi éloignement géographique) peuvent priver les individus de la reconnaissance et de la protection qu’offrent ces liens privilégiés.

C’est la même chose pour le travail qui constitue, avec la famille, une des principales instances d’intégration.

En effet, dans des sociétés où domine la solidarité organique décrite par Durkheim, on est relié aux autres par des liens de complémentarité basés sur la fonction qu’on occupe. Le chômage, surtout s’il dure longtemps, prive donc un individu de cette forme d’utilité sociale (même s’il y en a d’autres : s’occuper ses enfants ou de ses parents, s’investir dans une association...) et de la reconnaissance qui va avec.

Les contacts professionnels disparaissent, tout comme l’existence d’un revenu stable, offrant sécurité et accès aux loisirs et à la société de consommation.

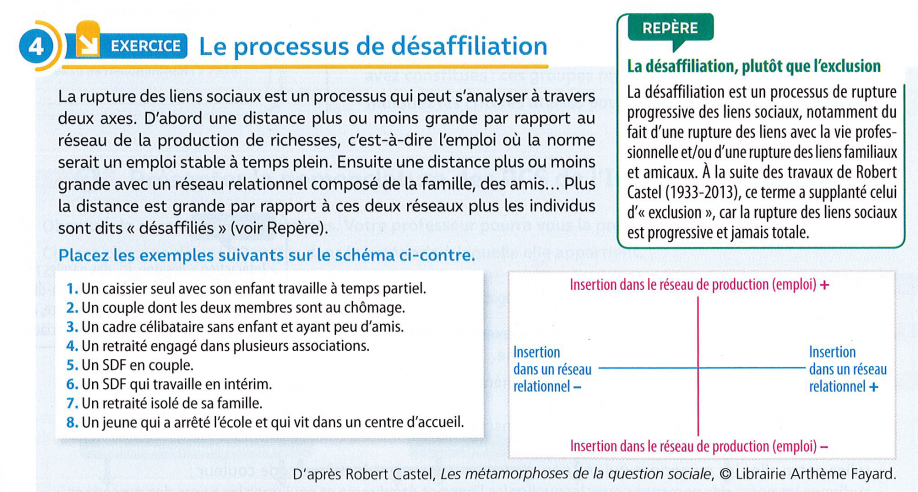

La précarité, c’est-à-dire la situation instable d’un individu qui l’empêche de se projeter dans l’avenir en raison du chômage ou d’emplois de courte durée, sont ainsi des facteurs de désaffiliation pour le sociologue Robert Castel.

Il s’agit d’un processus par lequel les liens qui relient les individus à la société se défont, se fragilisent. Les plus exposés sont ceux qui verraient disparaître à la fois les liens familiaux et les liens professionnels.

Sur la carte ci-dessous on est donc bien intégré si l’on est en haut à droite (++), on peut connaître des situations de fragilité si l’on se situe en bas à droite (+-) et en haut à gauche (-+).

Ces situations de fragilité, voire de désaffiliation peuvent être collectives dans certaines zones géographiques défavorisées où le chômage est important et la pauvreté touche une part importante de la population.

Le taux de pauvreté dépasse ainsi 50% de la population dans certaines villes de la Réunion et plus de 40% dans certaines villes de banlieues parisiennes comme vous pouvez le lire ici: https://www.inegalites.fr/Les-communes-les-plus-touchees-par-la-pauvrete-2086

On peut aller jusqu’à parler de phénomènes de « ségrégation » dans les quartiers périphériques populaires des grandes villes, les « quartiers défavorisés » ou les « banlieues » à partir du moment où l’on sait que la mauvaise réputation de ces villes ou quartiers nuisent à l’employabilité des personnes qui en sont originaires : ce facteur devient un motif de discrimination à l’emploi par exemple.

C'est ce que décrit cet article : https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/01/05/discriminations-des-jeunes-des-quartiers-populaire-des-murs-a-abattre_5237903_3232.html

Au final, le lien social est bien plus fragilisé par la rélégation d'une partie de la population, sa mise à l'écart, que par le développement du numérique...

Pour ceux qui poursuivent les SES en terminale, vous aurez l’occasion de revenir sur la question du lien entre la transformation de l'emploi et l'intégration. Pour les autres, j'espère que vous aurez trouvé cela instructif.

Première - Chapitre 12 : Comment se construisent et évoluent les liens sociaux? - Partie 1

Chapitre 12 : Comment se construisent et évoluent les liens sociaux?

Objectifs d'apprentissage

-Comprendre et pouvoir illustrer la diversité des liens qui relient les individus au sein de différents groupes sociaux (familles, groupes de pairs, univers professionnel, associations, réseaux).

-Comprendre et savoir illustrer le processus d’individualisation ainsi que l’évolution des formes de solidarité en connaissant la distinction classique entre solidarité «mécanique» et solidarité «organique».

Introduction

Une des questions centrales que se posent les sociologues est de savoir comment les sociétés « tiennent » et ce qui relie les individus entre eux. Nous avons en partie répondu à cette question lorsque nous avons abordé la socialisation. En diffusant des normes, valeurs et rôles prédéfinis, la société assure sa reproduction ainsi qu’une relative stabilité dans le temps.

Mais si l’individu évolue au sein de la société, les rapports avec elle sont indirects. Vous appartenez à la société mais en réalité vous n’avez de rapports qu’avec un nombre limités de ses membres.

En réalité, ce qui fait l’appartenance des individus à la société est leur appartenance à différents groupes sociaux à l’intérieure de celle-ci. C’est dans ces groupes que s’opère la socialisation et se nouent des liens et des relations entre les individus. C’est là que s’opère le contrôle social dont nous avons déjà parlé. C’est également là que s’opère la solidarité entre les individus.

Qu’est-ce qui renforce ou affaiblit ces solidarités ? C’est en partie à cette question que nous allons nous intéresser en étudiant les formes du lien social, l’évolution des formes de solidarité, le rôle du numérique et les facteurs qui favorisent la rupture des liens sociaux.

I. L’intégration des individus au sein des groupes sociaux

A. Qu’est-ce qu’un groupe social ?

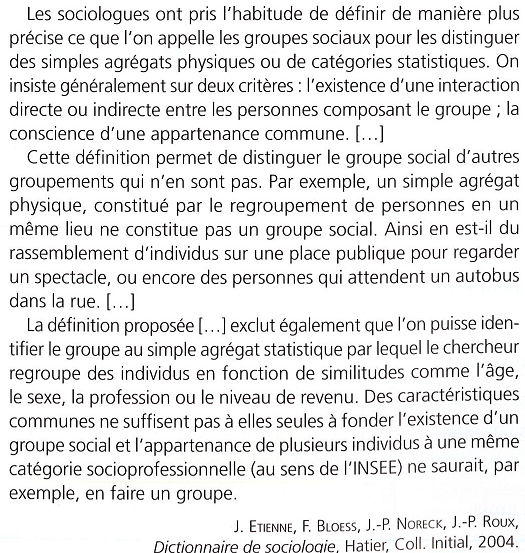

Doc 2P136

On appelle groupe social un ensemble d’individus qui ont entre eux des relations directes ou indirectes plus ou moins intenses, une situation ou des activités communes et qui ont conscience d’appartenir au même groupe. Ils sont vus de l’extérieur comme formant un groupe.

Ils ont donc une réalité sociale : on les connaît, ils ont une influence sur leurs membres, ils peuvent agir et coordonner les activités de leurs membres.

Par exemple

Une famille, un groupe d’amis qui se connaissent depuis la petite enfance et se voient fréquemment, un gang, les militants d’un parti politique, une équipe de sport collectif ou une troupe de théâtre amateur sont des groupes sociaux car ils réunissent les caractéristiques évoquées plus haut.

A l’inverse, une foule n’est pas considérée comme un groupe social. Elle peut certes avoir une influence sur les individus qui la composent (panique, colère qui se diffuse par contagion) mais les personnes ne se connaissent pas, n’ont pas forcément de relations et surtout pas de conscience d’appartenir à un groupe. C’est simplement un rassemblement d’individus.

De même pour des gens qui attendent à un arrêt de bus ou pour le public d’une pièce de théâtre.

Les 15-25 ans, les chômeurs ou les 10% les plus riches sont des catégories statistiques réalisées arbitrairement. Ils ont sûrement des caractéristiques communes mais sans doute aussi beaucoup de différences et pas forcément de sentiment d’appartenance.

C’est la même chose pour les PCS qu’on utilise beaucoup en sociologie : les ouvriers, employés, cadres, agriculteurs et autres partagent des caractéristiques communes en termes de mode de vie, de pratiques culturelles ou de consommation mais ce sont avant tout des catégories statistiques et les individus qui les composent n’entretiennent pas de relations et s’identifient plus ou moins à cette catégorie.

B. Groupes primaires et groupes secondaires

A l’intérieur des groupes sociaux, on peut établir des différences selon le type de lien que l’on entretient. Les groupes primaires sont des groupes restreints, c’est-à-dire composés de peu de personnes et les relations y sont généralement plus intenses et plus intimes.

Quels exemples ?

La famille et les groupes d’amis sont bien sûr les meilleurs exemples de groupes primaires. On peut y ajouter les membres d’une association locale comme une petite troupe de théâtre par exemple ou une équipe de football amateur.

Dans un groupe primaire, tout le monde se connaît et se connaît même bien. Les relations sont directes et le sentiment d’appartenance est généralement fort. Cela n’empêche pas les conflits entre ses membres (au contraire) mais l’intérêt du groupe prime souvent sur les intérêts individuels.

Les groupes primaires n’ont pas forcément des objectifs définis. Ils ont une fonction sociale importante (socialisation, identification des membres) mais se suffisent d’exister à l’inverse des groupes secondaires qui ont généralement un but assumé.

Les groupes secondaires sont des groupes généralement plus grands où les relations entre les membres sont moins intimes et souvent indirectes : elles passent par des institutions.

Les groupes secondaires rassemblent souvent leurs membres autour d’un objectif commun : faire avancer une cause, améliorer la situation des membres du groupe… Les affinités entre les membres est donc secondaire.

Les syndicats ou les partis politiques en sont un bon exemple. Les individus partagent des objectifs communs et un certain sentiment d’appartenance mais ne connaissent généralement que peu de membres du groupe directement (les membres locaux du parti, les élus).

Les membres d’une entreprise peuvent aussi être considérés comme un groupe social secondaire (et abriter des groupes primaires si des relations amicales se développent entre les membres d’un service particulier avec invitations, sorties, vacances communes, etc…).

C. Quels liens entretenons-nous ?

Il y a de multiples façons de répondre à cette question. On l'a vu plus haut, les liens peuvent être plus ou moins forts, plus ou moins directs, plus ou moins intimes en fonction des groupes au sein desquels ils se nouent. On pourrait ajouter qu'ils peuvent être plus ou moins solides, plus ou moins fréquents, plus ou moins choisis, etc...

On pet donc à la fois décrire les liens selon leur nature et selon leur fonction.

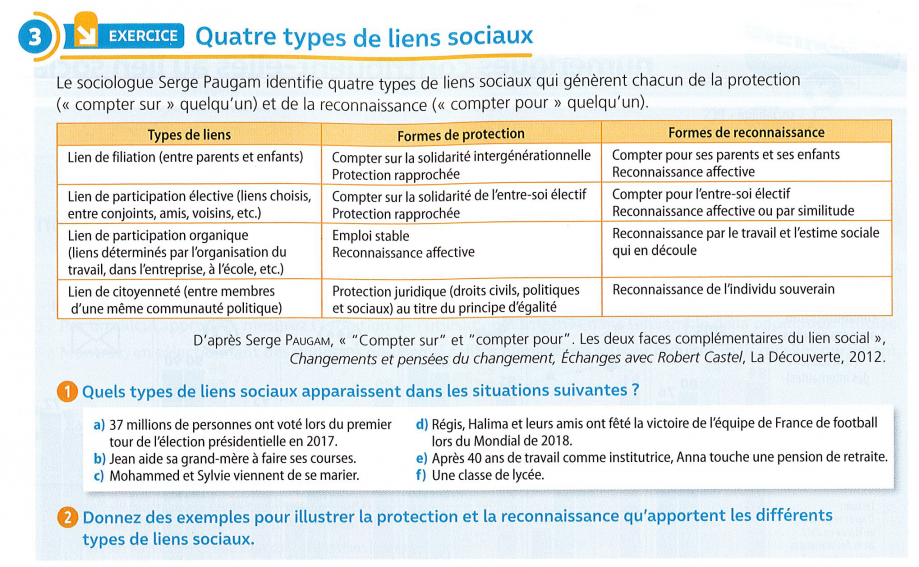

Pour Serge Paugam, les liens sociaux sont importants car ils générèrent à la fois des formes de protection et de reconnaissance. On peut compter sur les autres membres du groupe (protection) et on compte pour eux (reconnaissance).

C’est vrai aussi bien pour les liens de filiation (dans la famille) comme on l’a vu dans le chapitre précédent que pour des liens de participation (dans une association, au travail) ou enfin pour les liens de citoyenneté.

C’est ce qui apparaît dans le tableau ci-dessous.

Tous ces liens constituent à la fois des ressources (transferts monétaires dans la famille, aide entre voisins, statut et salaire par l’emploi et droits par l’Etat) et ils participent à notre identité. Nous sommes identifiés comme un semblable par notre famille, nos amis, nos collègues, nos compatriotes. Appartenir à la société passe donc par l’appartenance à une multitude de groupes qui nous protègent et nous reconnaissent.

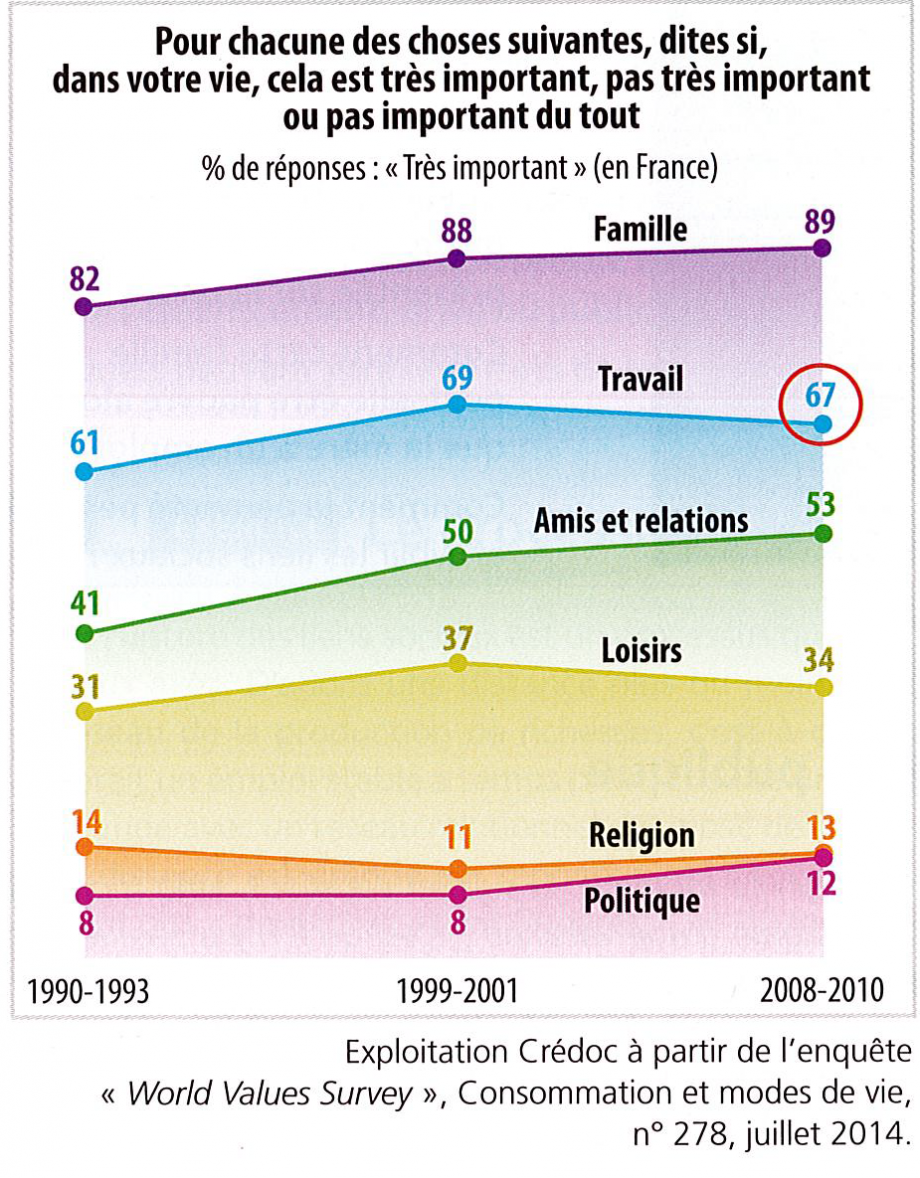

D’ailleurs, ces groupes sont aussi ce qui compte pour les individus, comme cela apparaît bien sur le graphique suivant.

II. Les effets du développement de l’individualisme sur le lien social

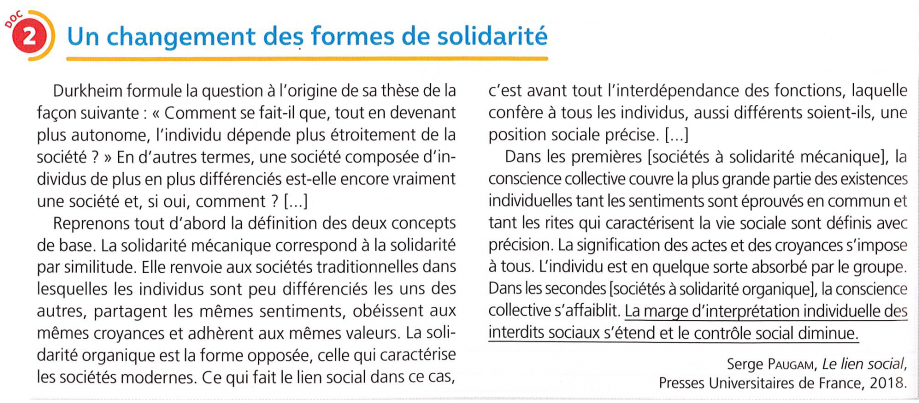

Emile Durkheim s’intéresse dès le départ aux types de liens qu’entretiennent les individus en société, au lien social. Sa thèse est qu’avec le passage à la modernité, ce qui nous relie les uns aux autres change de nature et que les individus deviennent plus libres par rapport à leurs groupes d’appartenance sans pour autant que la société ne se défasse.

A. De la solidarité mécanique à la solidarité organique

Pour Durkheim, les sociétés traditionnelles sont des sociétés dans lesquelles chacun a un rôle social semblable. On peut penser au monde rural de la France du 18ème siècle, à un petit village de pêcheur ou à un groupe de chasseur-cueilleur dans la forêt amazonienne. Dans un groupe de ce type, tout le monde fait la même chose, partage les mêmes croyances et le poids du groupe, le contrôle social qui pèse sur les individus est très fort (voir le chapitre sur la déviance). Durkheim parle de solidarité mécanique pour décrire le lien social car il s’agit d’une solidarité par similitude : on est relié aux autres parce qu’on est comme les autres.

Dans les sociétés modernes, la « division sociale du travail » s’est développée : les individus ont des fonctions, des métiers différents. La liberté de chacun s’est développée, le contrôle social est moins fort. On est encore relié aux autres mais pas parce qu’on leur ressemble, parce qu’on est complémentaire.

Dans les sociétés modernes, c’est la solidarité organique qui domine, même si certaines formes de solidarité mécanique n’ont pas disparu.

Tout en étant plus libres, les individus n’ont pas perdu leurs liens, ils sont devenus plus interdépendants.

B. Individualisme et lien social

L’individualisme, qu’il ne faut pas confondre avec l’égoïsme, c’est le processus à travers lequel l’individu va progressivement s’affranchir ou s’émanciper de son groupe d’appartenance en devenant plus autonome. Dans les sociétés traditionnelles, c’est d’abord le groupe qui compte. Le métier qu’on va exercer, la personne avec qui on va se marier, l’endroit où l’on va vivre sont en grande partie déterminée par la famille. Aujourd'hui, il est plus accepté que les enfants puissent choisir ce qu'ils souhaitent faire, comment s'orienter, quoi étudier, où aller s'installer. Et ça ne se traduit pas par moins de solidarité intergénérationnelle comme on l'a vu dans le chapitre précédent.

La vidéo suivante, faite de réactions de jeunes gens à quelques affirmations montre bien comment les jeunes sont partagés entre un individualisme (tout le monde n'en a pas la même définition) qu'ils jugent "normal" et la solidarité.

Ce qui apparaît nettement à la fin de la vidéo et sur quoi se positionnent les interviewés, c'est que la solidarité repose de plus en plus, dans les sociétés modernes, sur des institutions qui relient les individus de façon indirecte. Et ça aussi nous en avons parlé dans le chapitre précédent.

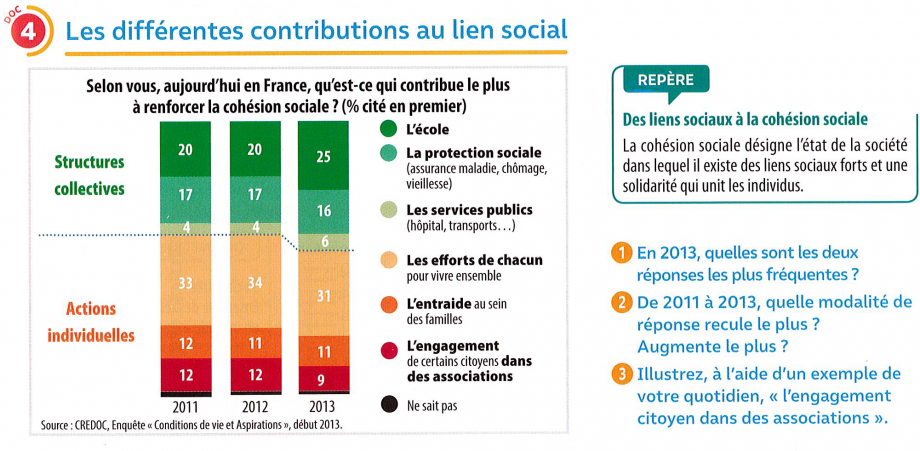

Le graphique suivant permet de mesurer différents pilliers du lien social pour les individus avec un apport équilibré des structure collectives et des actions des individus et des groupes sociaux.

Je vous laisse répondre aux questions pour la semaine prochaine.

Première - Chapitre 11: Quelle gestion des risques ? - Semaine 2

II. Comment gérer et partager les risques ?

Des risques, vous l’avez compris, il y en a de toutes sortes. Il y a des risques individuels : celui que vous vous cassiez le poignet. Des risques économiques : celui que court un entrepreneur ou un actionnaire de perdre son investissement de départ. Des risques sociaux : celui d’être au chômage ou d’avoir un accident de travail et d’être donc empêché de travailler. La plupart de ces risques sont assumés collectivement dans les sociétés développées. Nous allons voir pourquoi, comment mais aussi avec quels effets.

A. La gestion des risques : une affaire collective

Objectif d'apprentissage:

- Connaître les principes (prévention, mutualisation et diversification) qui permettent la gestion collective des risques et savoir les illustrer par des exemples.

Les risques sanitaires, économiques ou sociaux ne sont jamais une affaire uniquement individuelle. Le tabagisme expose un fumeur au risque de contracter le cancer. On peut penser que cela relève d’une décision individuelle et que la conséquence (la maladie et la mort) sont des conséquences avant tout individuelles. Or, la mort prématurée de milliers de fumeurs chaque année a un coût économique et social important (sans parler des conséquences pour les proches). Ce sont des travailleurs dont les compétences sont perdues et les traitements représentent des coûts qui sont toujours d’une manière ou d’une autre, financés par la collectivité.

Vous avez un article intéressant sur la question ici, qui tente de chiffrer ces conséquences économiques et sociales : https://www.la-croix.com/Sciences/Sante/Combien-coute-tabagisme-France-dans-monde-2017-01-31-1200821473

Vous l’aurez compris, évaluer le coût économique et social du tabagisme est difficile mais dans tous les cas, il coûte bien plus cher à la collectivité qu’il ne rapporte (en profits et taxes) et le risque est donc un risque collectif.

En effet, dans les sociétés modernes, les risques sont mutualisés c’est-à-dire qu’ils sont mis en commun. Il n’est généralement pas possible pour un individu seul de faire face aux coûts impliqués par une hospitalisation longue, par l’incendie de sa maison ou encore à par l’accident de voiture qu’il causerait ou dont il serait victime. C’est pour cette raison qu’on a recours à des sociétés d’assurances (à but lucratif) ou mutuelles (à but non lucratif) qui vont permettre, en prélevant les cotisations de nombreuses personnes, d’indemniser celles (minoritaires) qui seraient victimes de tels accidents. C’est le principe de la mutualisation des risques qui est présenté dans cette courte vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=HTmaH9SE

Le principe c’est que les cotisations versés par tous ne serviront qu’à quelques-uns qui seront mieux indemnisés de cette manière que si chacun cotisait uniquement pour soi. Le coût individuel est ainsi plus faible pour chacun. Mais les cotisations versées dépendant de la fréquence des accidents constatés.

Cela explique que les pouvoirs publics ou des associations, voire les sociétés d’assurance elles-mêmes, investissent des sommes importantes dans la prévention du tabagisme comme dans celle d’autres risques : accidents domestiques, accidents de voiture, etc.

Quelques données sur la question dans cette courte vidéo : https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/accident/maison-attention-aux-accidents-domestiques_2471342.html

Sensibiliser les acteurs sociaux permet en effet de réduire la fréquence des accidents, donc le coût total pour la collectivité. On peut alors imaginer que les cotisations baissent, ce qui libère du pouvoir d’achat ou alors qu’on indemnise mieux les assurés en cas d’accident (réduction de la franchise, etc…).

La prévention est également nécessaire à la survie économique des sociétés d’assurance et des mutuelles : il n’est pas possible de rembourser tout le monde.

C’est également ce qui pousse les sociétés d’assurance à la diversification. Il s’agit pour elles de multiplier les risques qu’elles assurent : tous ne se réaliseront pas en même temps. Une société d’assurance ne se spécialisera pas par exemple dans la couverture des risques liés aux cyclones. Parce que le jour où un cyclone passe, les cotisations des assurés concernant ce risque ne suffiront pas à rembourser les assurés. Dans le même temps, elles proposeront également des assurances auto, des assurances-vie, etc…

B. Les avantages et les inconvénients de la gestion collective des risques

Objectif d'apprentissage:

- Comprendre les effets positifs (bien-être, incitation à l’innovation) et négatifs (aléa moral) du partage des risques tant pour les individus que pour la société.

1. Les avantages du partage des risques

Du point de vue des avantages, mettre les risques en commun est donc un bon calcul économique comme on l’a vu plus haut. Le coût pour chacun sera plus faible dans ces conditions. On peut faire le même raisonnement d’un point de vue purement économique.

La mutualisation des risques peut passer pour un entrepreneur par la recherche d’associés/actionnaires qui vont partager le financement et les risques avec lui contre la perspective d’un bénéfice futur. Le partage des risques est donc positif du point de vue de l’activité économique et de l’innovation. Sur un modèle un peu différent, les plateformes de crowdfunding comme ulule ou kisskissbankbank permettent aujourd’hui à chacun de contribuer à des projets qui ne verraient pas le jour sans cet effort collectif.

Mais la prise en charge collective des risques c’est également bien souvent une nécessité et un gage de bien-être collectif. Sans prise en charge collective des risques, seule une petite partie de la population pourrait épargner suffisamment pour faire face aux accidents ou à la maladie par exemple.

Si les interventions de lutte contre l’incendie des pompiers sont gratuites et prises en charge par la collectivité, c’est d’abord parce que l’incendie d’une maison a de fortes chances d’impacter la ou les maisons voisines. On a donc tous intérêt, collectivement à ce que ce que les interventions des pompiers soient gratuites pour que personne n’y renonce.

En ces temps de pandémie, on comprend bien également que le comportement de chacun impacte l’ensemble des membres de la collectivité. Tomber malade c’est risquer de contaminer d’autres personnes et donc de répandre l’épidémie. Cela justifie donc les mesures particulières mises en place pour y faire face : port du masque, confinement, etc… L’exemple de la vaccination permet d’illustrer ce principe même en dehors des périodes d’épidémies comme l’explique ce document issu de votre manuel (P220 document 2):

Même si le vaccin peut présenter un risque du point de vue individuel, le bienfait pour la collectivité est bien plus important. Une personne vaccinée ne tombera pas malade et si suffisamment de personnes sont vaccinées, le virus ne pourra pas se transmettre dans la population. Se vacciner, c’est source d’externalité positive et de bien-être !

Enfin, la prise en charge collective des risques, c’est aussi du lien social. Savoir qu’on est protégé, qu’on peut compter sur des mécanismes collectifs en cas de difficultés, c’est essentiel. Les décisions du gouvernement mauricien pendant la pandémie : prise en charge des salaires même dans le secteur informel, versement des pensions à domicile, etc… c’est ce qui permet à une société d’affronter ce type de circonstances.

-

Les inconvénients du partage des risques

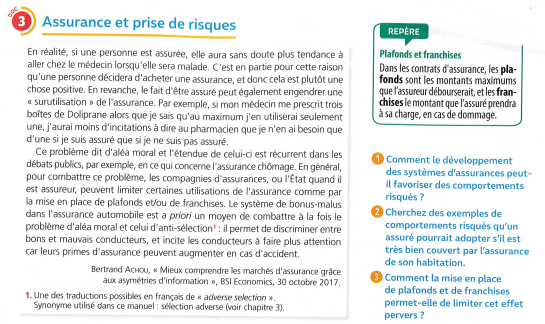

Ici, on revient sur un mécanisme économique que nous avons étudié en classe dans le chapitre portant sur les dysfonctionnements du marché : l’aléa moral décrit par ce texte.

On le comprend bien, le problème ici, c’est qu’un individu bien assuré soit moins prudent, qu’il adopte des comportements à risque ou qu’il surconsomme des soins selon les situations car il sait qu’il est couvert et que le coût sera pris en charge par la collectivité.

On a déjà parlé de la conséquence que l’aléa moral peut avoir sur les sociétés d’assurances elles-mêmes : la mutualisation ne fonctionne que si un nombre réduit d’assuré a effectivement un accident. Si la fréquence est trop élevée, les cotisations augmentent, ce qui fait fuir les assurés les plus prudents : c’est la faillite pour l’assureur. Des systèmes incitatifs comme le bonus-malus évoqué dans le texte sont un moyen de réduire l’aléa moral pour les assureurs automobiles.

Lorsque l’assureur est public, le problème est également celui du financement : comment équilibrer les recettes et les dépenses ? Cela passe généralement par un « reste à charge », c’est-à-dire une partie du prix des soins qui n’est pas pris en charge, soit que les remboursements soient plafonnés (il y a un montant maximum remboursé), soit qu’il existe une franchise, une partie de la somme qui soit forcément à la charge de l’assuré.

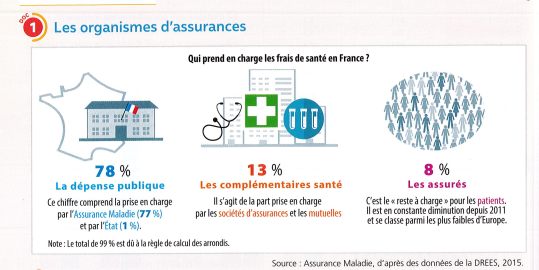

En France par exemple, le coût des soins de santé se répartit de cette façon.

La sécurité sociale prend en charge plus des ¾ du prix des frais de santé, les mutuelles (facultatives) complètent le remboursement à hauteur de 13% et les assurés payent 8% du total des soins : médicaments non-remboursés, franchise sur les consultations, l’hospitalisation et médicaments et la part qui dépassent les plafonds de remboursement. L’idée n’est pas de réduire la protection mais de responsabiliser les assurés : si une part du coût leur revient, cela limitera la surconsommation de soin.

Nous terminerons ce chapitre la semaine prochaine en nous intéresant aux acteurs qui interviennent dans la gestion des risques et plus particulièrement à la protection sociale qui nous protège contre les risques sociaux.

D'ici-là, je vous demande de remplir le QCM qui porte sur les deux premières parties.

A mardi !

Première - Chapitre 11: Quelle gestion des risques ? - Semaine 1

Bonjour à tous, allons nous intéresser maintenant à un chapitre de « regards croisés » sur la gestion des risques dans les sociétés développées. C’est un chapitre qui s’accorde particulièrement bien avec l’actualité puisqu’il permet notamment de s’interroger sur la manière dont les différents pays du monde prennent en charge une pandémie par exemple, aussi bien du point de vue sanitaire (prévention, dépistage, soins, etc…) que du point de vue social (chômage, revenus de remplacement, etc.).

Chapitre 11 : Comment l’assurance et la protection sociale contribuent-elles à la gestion des risques ?

I. Quelle attitude face au risque ?

Objectif d'apprentissage: Comprendre que l’exposition au risque et l’attitude face au risque (perception du risque, aversion au risque, conduites à risque) diffèrent selon les individus, les groupes sociaux et les sociétés, et être capable de l’illustrer pas des exemples.

A. Le risque et sa perception

Un risque, c’est l’éventualité qu’un évènement arrive et provoque un dommage.

En sortant dans la rue pour profiter du déconfinement, vous vous exposez par exemple au risque de trébucher dans la rue et de vous casser le poignet, vous empêchant de profiter du retour à la liberté. Mon expérience de professeur me permet d’ailleurs de savoir que les jeunes de votre âge sont particulièrement exposés au risque de se casser le poignet (et que les cours d’EPS n’y sont pas étrangers mais c’est une autre affaire et de ce côté-là, vous êtes tranquilles jusqu’à la rentrée).

Vous n’avez sans doute pourtant pas conscience de ce risque et les conseils avisés de vos parents lorsque vous étiez petits vous y ont sans doute préparés (bien nouer vos lacets, regarder où vous mettez les pieds, etc…). Mais vous penserez sans doute plus au coronavirus ou aux véhicules qui passent à grande allure sur la route… à moins que sur ce sujet là également, vous soyez insouciants, ce qui n’est pas rare chez les adolescents qui sont souvent moins sensibles aux risques que d’autres catégories de la population. La perception du risque est donc relative.

Les sociétés traditionnelles s’inquiètent peu du risque. Il existe évidemment et sa prise en charge se fait au cas par cas, souvent dans le cadre familial. Dans les sociétés modernes dans lesquelles l’Etat prend une place importante, les risques sont mesurés, calculés, étudiés, que l’on parle des accidents de la route ou des risques sanitaires. La pandémie actuelle donne lieu à des comptages quotidiens des personnes touchées, guéries, décédées et des cas actifs. On compare avec les projections établies, etc.

Une grande part de l’économie repose d’ailleurs sur la protection des risques et les sociétés d’assurance comptent parmi les entreprises les plus profitables : on assure aujourd’hui son véhicule, sa maison, sa santé, parfois celle de son chien, ses vacances, son téléphone et même sa vie.

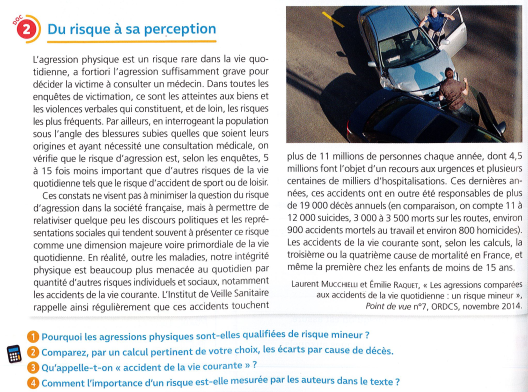

Bref, le risque est partout. Et en même temps, on n’a pas toujours une vision bien claire de ces risques et elle celle-ci ne correspond pas toujours à la réalité.

C’est ce qui est bien décrit dans ce document :

Alors que l’insécurité est depuis quelques années une préoccupation majeure des français, voire un thème politique sur lequel l’extrême-droite fait campagne, le risque d’agression, et notamment d’agression physique est en réalité bien faible si on le compare… au risque de se casser un poignet en tombant dans la rue par exemple. Ou la cheville en tombant d’un tabouret pour changer une ampoule. Ce qu’on appelle, les accidents domestiques.

Sans enlever d’importance à la lutte contre les accidents de la route, il faut souligner que les accidents de la vie quotidienne sont bien plus meurtriers, tout comme les suicides qui occupent bien moins les médias.

La perception du risque peut donc être assez éloignée du risque réel. Mais elle peut également varier selon les caractéristiques des individus, entrainant des comportements et une exposition différente.

B. Différentes expositions au risque

Je l’ai mentionné plus haut, certaines catégories de population sont plus exposées au risque, soit qu’elles s’exposent elles-mêmes volontairement (on dit alors qu’elles ont des conduites à risque), soit qu’elles aient moins conscience du risque, soit enfin parce que leurs caractéristiques sociales font qu’elles sont plus exposées à certains risques.

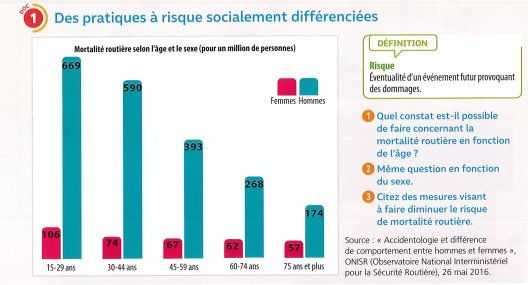

La mortalité routière nous permet de faire un premier constat allant dans ce sens :

Il apparaît clairement sur ce graphique que la mortalité sur la route touche bien plus les hommes que les femmes et que, chez les hommes, la mortalité routière est étroitement corrélée à l’âge. Ce sont avant tout les comportements à risque, comme la vitesse ou la consommation d’alcool, qui sont plus fréquents chez hommes que chez les femmes et chez les jeunes que chez les personnes plus mûres.

Ça n’apparaît pas sur le graphique mais chez les hommes, ce sont avant tout les jeunes hommes issus des catégories populaires et rurales qui sont les plus touchés. On y possède un véhicule plus tôt, celui-ci étant essentiel pour se déplacer, notamment pour les activités festives (sorties en boîte de nuit), signe d’indépendance et la vitesse y est davantage une manière de s’affirmer que dans les milieux favorisés. Par ailleurs, on y souvent moins sensible au danger, ce qui est aussi une manière d’affirmer sa virilité.

On ne roule évidemment pas de la même manière à 45 ans, avec 2 enfants sur la banquete arrière même si l'on peut s'offrir une voiture plus puissante et la prudence augmente avec l'âge, tout comme la fréquence des déplacements.

Les femmes, elles, sont souvent plus prudentes, ce qui correspond à leur socialisation et aux normes correspondant à leur genre.

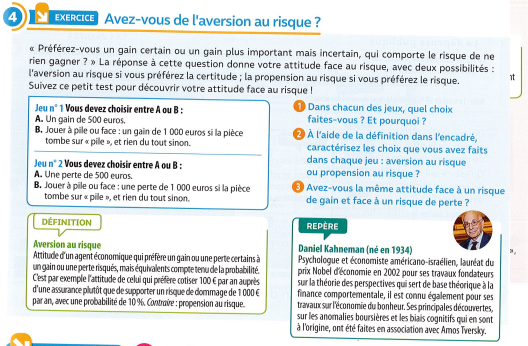

D’une manière générale et sur le plan économique, on peut souligner que différentes catégories de population n’ont pas la même aversion au risque, c’est-à-dire la même attitude face à une possibilité de perte ou de gain selon qu’elle est certaine ou incertaine. Le document suivant vous permet de comprendre cette notion et d’évaluer votre aversion au risque :

Alors ? aversion ou propension au risque ?

Cette notion va être utile pour comprendre le comportement des épargnants. Si les français placent la plupart de leur épargne sur des comptes peu rémunérateurs mais sans risques (comme Livret A), c’est par aversion au risque. Ils pourraient gagner bien plus en achetant des actions ou obligations d’entreprises mais ils risqueraient alors également de perdre une partie de leurs fonds. On parle d'un placement de "bon père de famille" pour un placement sûr, raisonnable, de long terme. Ca paraît prudent, mais d'un point de vue économique, ça n'est pas de nature à financer des activités novatrices et donc par nature risquées. Si tout le monde est averse au risque, il n'y a pas d'entrepreneurs...

De la même manière, on avait vu que les Etats pouvaient emprunter à des taux négatifs : ceux qui leur prêtent préfèrent perdre un peu mais de manière certaine, que de risquer de perdre un peu plus ou un peu moins (voire de gagner !) de manière incertaine. On est ici à la frontière entre l’économie et la psychologie.

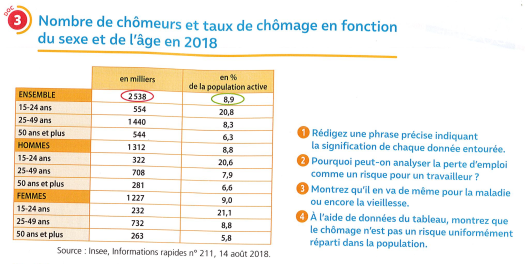

Enfin, l’exposition au risque peut simplement dépendre de nos caractéristiques sociales sans que n’interviennent des facteurs psychologiques.

C’est le cas par exemple du risque d’être au chômage comme cela apparaît sur le tableau suivant :

Je vous laisse répondre aux 4 questions pour la semaine prochaine.

Nous verrons alors comment on peut gérer, minimiser et partager les risques en société pour en réduire le coût individuel et social.

Bonne semaine !

Première - Chapitre 8: Quelles sont les principales défaillances du marché ? - partie 3

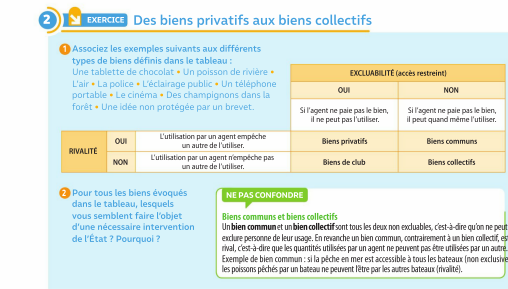

C. Biens collectifs et biens communs

- Comprendre que le marché est défaillant en présence de biens communs et de biens collectifs, et être capable de l’illustrer par des exemples.

Derniers exemples de défaillance du marché, le cas des biens collectifs et des biens communs dont les caractéristiques sont sensiblement différentes des biens ou services classiques pour lesquels le marché est capable de fixer un prix.

Ces Biens ou Services classiques, pris en charge par le marché réunissent deux caractéristiques :

Ils sont excluables et rivaux.

- Excluables parce qu’on peut empêcher quelqu’un qui voudrait les consommer sans en payer le prix de le faire. Si vous allez au cinéma, on vous interdira l’accueil si vous ne payez pas au guichet : on peut contrôler les entrées. De la même façon, il y a de multiples dispositifs pour vous empêcher se sortir d’un magasin avec la veste qui vous plaisait si vous n’êtes pas passé à la caisse pour la régler.

- Rivaux parce que la plupart du temps, si vous consommez quelque chose, cela empêche quelqu’un d’autre de le faire. On ne peut pas manger la pomme que vous êtes en train de manger (et il faut donc s’en acheter une).

Voyons de quoi il retourne pour les Biens Collectifs et les Biens Communs

1. Le cas des Biens Collectifs

Les Biens collectifs sont, à des degrés, divers non-rivaux (on peut le consommer à plusieurs en même temps) et non-excluables (on ne peut pas en interdire l’accès). On peut donc les consommer sans payer !

Prenons quelques exemples.

Vous souhaitez organiser un feu d’artifice payant sur la plage. On ne peut y accéder que si on vous paye un droit d’entrée en passant par chez vous. Mais… on verra également très bien le feu d’artifice depuis le toit du voisin, depuis la rue ou depuis un bateau. Vous ne pouvez pas empêcher les gens qui souhaiteraient en profiter de le faire même s’ils ne payent pas (bien non-excluable) et ceux qui ont payé leur place sur la plage ne retirent rien au plaisir de ceux qui voient ça sans payer (bien non rival).

C’est la même chose pour un phare qui permet aux bateaux de naviguer sans faire naufrage : il n’est pas possible de mettre en place un péage pour faire payer ceux qui en profitent. Et si on leur demande, les navigateurs prétendront surement qu’ils n’en n’ont pas besoin pour éviter de payer.

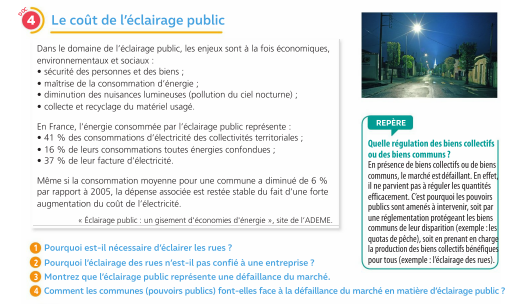

Même chose pour l’éclairage public…

Comme dans le premier cas, tout le monde peut profiter du service et personne n’a donc intérêt à payer pour ça. On peut se comporter en passager clandestin et c’est même ce qu’il y a de plus rationnel.

Que va donc arriver à votre entreprise de feux d’artifice ? Elle va faire faillite, faute de clients (pas de demande déclarée)… alors même que les gens adorent ça ! Le marché est donc défaillant pour produire les biens collectifs et assurer une allocation optimale des ressources.

Quelle solution ?

La prise en charge par l’État des biens collectifs. Ce sont donc des taxes qui financeront ces biens collectifs et cela reviendra moins cher aux consommateurs. L’inconvénient est bien sûr que tout le monde paye mais le service a le mérite d’exister. Comme pour les externalités, le cas des biens collectifs montre les limites du marché en termes d’allocation des ressources.

2. Les Biens Communs

Dernier cas à étudier, celui des biens communs.

Les Biens Communs sont non-excluables : ils sont en accès libre. Mais à partir d’un certain nombre de consommateurs ils sont rivaux (en fait il s’agit de ressources épuisables).

L’exemple historique est celui d’un près communal sur lequel chaque éleveur de mouton pourrait faire paître gratuitement son troupeau. Chaque éleveur a individuellement intérêt à augmenter la taille de son troupeau puisque chaque bête lui apportera un profit supplémentaire alors que la l’herbe broutée ne lui coûte rien. Mais chaque bête de plus participe à épuiser la ressource de base : l’herbe qui n’aura pas le temps de repousser. A l’arrivée, on ne pourra plus faire d’élevage. C’est la « tragédie des communs » qui mène à leur surexploitation.

On peut élargir le raisonnement à toute ressources accessible gratuitement et dont l’entretien ne repose pas sur ceux qui l’exploite. Tous les producteurs ont intérêt à augmenter leurs prises, à maximiser leurs profits à court terme.

C’est ce qu’on constate avec un certain nombre de ressources naturelles comme le sable marin prélevé pour faire du béton et en voie de disparition (tout un dossier sur la question ici: https://information.tv5monde.com/info/penurie-de-sable-un-enjeu-planetaire-environnemental-et-economique-185813).

Mais c’est vrai aussi de certaines ressources pourtant renouvelables et dont le rythme d’exploitation est trop rapide pour permettre le maintien : les ressources halieutiques (les poissons des océans) par exemple, ce qui pose un problème mondial dont on peut saisir les enjeux dans cette vidéo !

https://www.youtube.com/watch?v=azXNKir7QQg

Que faire alors?

Une des solutions est de réglementer si l’on peut par exemple en fixant des quotas de pêche comme pour le thon rouge en Méditerranée (mais il faut que les quotas soient suffisamment faibles et que des contrôles soient faits fréquemment).

A Rodrigues, le problème se pose avec l’ourite. La ressource était en voie de disparition et la mise en place de périodes de fermeture de pêche permet régulièrement au stock de se renouveler. L’exemple de la gestion de cette ressource à Rodrigue tend même à s’exporter !

https://www.youtube.com/watch?v=5Jt3zQRcmww

Comme pour les biens collectifs, on a besoin de l’Etat pour pallier ici aux défaillances du marché, incapable de réguler efficacement les quantités. On peut imaginer que les exploitants eux-mêmes se mettent d'accord pour une gestion durable de la ressources (et ça ne marche d'ailleurs que si les producteurs acceptent de jouer le jeu) mais les pouvoirs publics restent utiles pour amorcer le processus ou trouver des activités ou des revenus alternatifs aux pêcheurs pendant la période de fermeture de la pêche...

Applications:

Répondre aux questions 1 et 2 du document 2 P 58

Répondre à la question 1 de l'exercice situé à la fin de la page 59

Remplir le tableau de synthèse et me le renvoyer.

Remplir le tableau de synthèse et me le renvoyer.

Première - Chapitre 8: Quelles sont les principales défaillances du marché - 2 ?

II. Allocation des ressources, externalités et biens collectifs

Avant de définir ce que sont les externalités ou les biens collectifs et de voir pourquoi le marché est incapable de les prendre en charge, il faut prendre un moment pour revenir sur la question de l’allocation des ressources.

A. Le marché, un mécanisme efficace d’allocation des ressources ?

Le monde et les agents économiques disposent de ressources en quantités limitées et doivent choisir comment les utiliser au mieux. Que faire de son temps, de son argent, des ressources naturelles face à la multiplicité des usages disponibles ?

Dans la théorie économique, le marché est supposé être un mécanisme efficace d’allocation des ressources, c’est-à-dire qu’il permet d’utiliser les ressources disponibles là où elles sont utiles et sans gaspillages.

Comment y parvient-il ?

Milton Friedman explique ça très bien dans cette courte vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=47lazI9h_SE

C’est le système des prix qui guide les actions des agents économiques. Si quelque chose est utile, il y a une demande. S’il y a une demande, il y a un prix sur le marché. S’il y a un prix, il y a des possibilités de profits et des producteurs vont exploiter la ressource. Quelque chose d’inutile n’a pas de prix et ne sera donc pas produit.

A l’inverse, on peut dire que quelque chose de rare sera cher et donc préservé, ce qui évite tout gaspillage.

Le marché est donc censé permettre une allocation optimale des ressources (permettre la production de tout ce qui est socialement utile et en quantités adaptées aux besoins) grâce au système de fixation des prix.

Ça n’est pas le cas dans deux situations où le marché n’est pas capable de fixer un juste prix ou d’offrir des biens ou services pourtant utiles à tous, à commencer par les externalités.

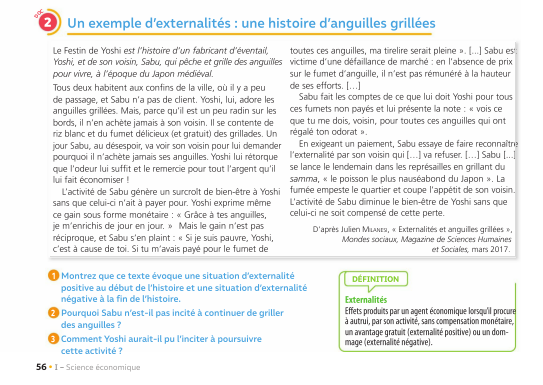

B. Le cas des externalités

On parle d’externalité lorsque les actions d’un agent économique ont des conséquences positives ou négatives sur un ou d’autres agents sans que cet impact ne passe par une transaction sur le marché. Les externalités ou effets externes sont par définition des phénomènes que le marché ne peut prendre en charge (des phénomènes extérieurs au marché).

Les externalités peuvent être positives ou négatives, c’est-à-dire avoir des conséquences bénéfiques pour la société (ou d’autres agents économiques) ou nuisible pour celle-ci.

1. Les externalités positives

Un exemple classique d’externalité positive, c’est l’activité des apiculteurs. En élevant des abeilles pour produire du miel, ils rendent un service à la société. Lequel ?

Ils participent à la pollinisation des arbres fruitiers, service dont profitent aussi bien les producteurs de fruits que la biodiversité en général.

Sont-ils rémunérés pour ce service ? Non, ils ne le sont pas, les arboriculteurs ne les rémunèrent pas. Ils ne sont donc pas encouragés à produire un service pourtant très utile à la société (et aux arboriculteurs en particulier). Le marché est donc défaillant, ce qu'illustre cette petite histoire (P56 doc 2):

Sans mécanisme correcteur, on ne produit pas assez d’externalités positives.

Et on est là face à un exemple d’externalité négative quand l’activité d’un agent économique nuit à d’autres agents, sans que ça ne lui coûte rien.

2) Les externalités négatives

C’est le cas de la pollution générée par toutes sortes de productions. En produisant, les entreprises peuvent émettre des gaz à effet de serre ou des rejets toxiques. Payent-elles le prix de cette pollution qu’elles imposent à la société et qui ont des conséquences nuisibles : pollution de l’eau, de l’air, maladies générées, disparition d’espèces animales et végétales ?

Non, la pollution est supportée par tout le monde et ne constitue pas un coût privé pour les producteurs. Rien ne les décourage donc de polluer. Au contraire, plus elles produisent (et donc plus elles polluent) et plus elles réalisent de profits. On produit donc trop d’externalités négatives.

Dans le cas des externalités, le marché envoie un mauvais signal et l’allocation des ressources n’est pas optimale.

3) Quelles solutions peuvent être apportées ?

On dit qu’il faut internaliser les externalités, c’est-à-dire, dans le cas de la pollution, faire payer aux entreprises le coût de la pollution qu’elles génèrent.

Comme il est plus cher de produire « proprement », seul un mécanisme extérieur au marché peut imposer à toutes les entreprises de polluer moins, une entreprise qui serait la seule à le faire serait perdante. Le marché est donc défaillant.

On peut rétablir le signal des prix lorsqu’on met en place une taxe sur des activités polluantes. Si lorsqu’elle pollue davantage une entreprise voit ses coûts augmenter, elle aura intérêt à diminuer son niveau de pollution. Ou alors elle devra augmenter ses prix. Les consommateurs, sensibles à cette augmentation de prix, consommeront moins ou s’adresseront à ses concurrents. D’un autre côté, les entreprises moins polluantes sont avantagées car elles paieront moins de taxes.

La taxe est donc un moyen de corriger les externalités négatives en les internalisant, c’est-à-dire en les réintégrant au calcul des agents économiques.

A l’inverse, on peut encourager la production d’externalités positives en subventionnant certains produits ou certaines activités.

C’est ce qui est pratiqué en matière automobile avec le bonus-malus écologique.

Si on achète une véhicule polluant, on paye une forte taxe avec pour effet de faire augmenter le prix du véhicule.

Entre 50 et 10500€ selon les émissions de CO2 du véhicule comme le montre ce document (Page 57 doc 3).

A l’inverse, si on se débarrasse d’un vieux véhicule polluant au profit d’un véhicule électrique, on touche une prime.

De même si l’on achète un véhicule peu émetteur de CO2 (par exemple un véhicule électrique), on touche une subvention ce qui a pour effet de faire baisser le coût du véhicule. Cela a pour effet d’encourager l’achat de véhicules propres.

Grâce à ce système, les prix incitent à nouveau à des comportements « vertueux ».

C’est ici l’Etat qui intervient pour corriger les défaillances du marché en matière d’externalités ou encore pour produire lui-même les services générateurs d’externalité pour la société : l’éducation, la santé ou la culture comme le présente très bien cette vidéo qui illustre 3 mécanismes économiques vus cette année.

https://www.youtube.com/watch?v=0E4awMcrLEk

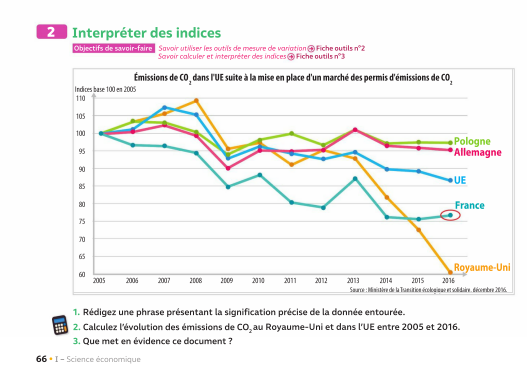

Une autre solution originale pour internaliser les externalité, c'est de mettre en place un nouveau marché, pour corriger les défaillances du marché.

C'est ce qu'ont fait les pays européen avec le marché des quotas d'émission de CO2. On distribue aux enreprises les plus polluantes des quotas qui correspondent à "des droits d'émission". Un quota correspond au droit d'émettre une tonne d'équivalent CO2. Une entreprise n'a pas le droit d'émettre plus de CO2 qu'elle n'a de quotas et a donc deux possibilités :

- baisser son niveau de pollution en investissant dans des technologies plus propres

- acheter les quotas qu'il lui manque à une autre entreprise

Celles qui ont fait des efforts vendent donc les quotas excédentaire (ce qui finance leurs investissements), celles qui ont choisi de continuer à polluer voient leurs coûts augmenter et participent aux efforts des autres.

Au fur et à mesure, on distibue aux entreprises de moins en moins de quotas. Le mécanisme est bien présenté dans cette vidéo.

Mais est-ce que ça fonctionne ?

Constatez-le par vous même. A l'aide la fiche méthode P258-259 de votre manuel, répondez aux questions qui suivent le document (Doc 2 P 66), à me renvoyer via pronote.

Bonne semaine !

Première - Chapitre 8: Quelles sont les principales défaillances du marché ?

Chapitre 8: Quelles sont les principales défaillances du marché?

Objectifs d'apprentissage:

- Connaître les deux principales formes d’information asymétrique, la sélection adverse et l’aléa moral,et être capable de les illustrer par des exemples (notamment celui des voitures d’occasion pour la sélection adverse et de l’assurance pour l’aléa moral).

- Comprendre que la sélection adverse peut mener à l’absence d’équilibre.

On l’a dit dans le chapitre précédent, dans l’économie réelle, la situation de la concurrence parfaite est une exception. Toutes les hypothèses que nous avons émises concernant celles-ci peuvent être remises en question. Dans ces cas-là, le prix ne peut se fixer à l’équilibre. D’abord, on l’a vu, les entreprises elles-mêmes peuvent tenter d’acquérir un pouvoir de marché leur permettant de fixer le prix de vente en échappant à la concurrence.

Mais le marché peut également se révéler inefficace dans les situations où l’information fait défaut à un des agents concernés par l’échange. Enfin, certains types de biens ou services ne peuvent efficacement être pris en charge par le marché, ce qui remet en question l’efficacité de l’allocation des ressources par le marché. Dans tous ces cas, le marché est défaillant et une intervention extérieure, généralement publique, est nécessaire.

I. Le cas des asymétries d’information

On est dans une situation d’asymétrie d’information lorsqu’un des acteurs de l’échange possède une information que ne possède pas l’autre acteur. Il n’y a donc pas de transparence de l’information. Dans ce cas-là, la confiance est compromise et le marché n’est pas efficient. Dans le pire des cas, le marché peut même disparaître en raison de l’imprévisibilité des comportements des offreurs ou demandeurs. Prenons deux exemples.

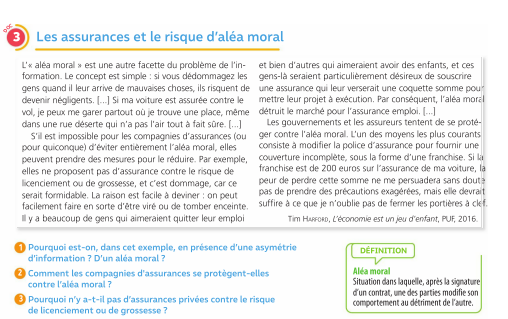

A. L’aléa moral

On est face à un aléa moral lorsqu’un individu change de comportement dans une fois la transaction effectuée (ou le contrat signé) pour profiter de manière égoïste du système.

Pour prendre un exemple de la vie courante (pas à Maurice cela-dit), imaginons que les secours en montagne viennent gratuitement en aide aux skieurs hors-piste lorsqu’ils se retrouvent coincés sur une corniche ou sont pris dans une avalanche. Quelle conséquence cela aura-t-il sur le niveau de risque qu’ils sont prêts à prendre ?

Sans doute seront-il moins précautionneux ou plus enclin à prendre des risques dont ils n’assumeront pas les conséquences financières. Et bien c’est la même chose en économie.

C’est le problème auquel sont confrontées les compagnies d’assurance par exemple. Une fois assurés, une partie des gens se comportent de manière moins prudente car ils savent qu’ils n’auront pas à supporter directement les risques de leur conduite. C’est l’aléa moral.

Par exemple, vous pouvez vous montrer imprudent au volant parce que votre véhicule est assuré ou ne pas vous préoccuper de votre santé parce que votre assurance-santé paiera pour vous les frais médicaux.

Le problème c’est que ça va coûter très cher aux assurances ! Qui comptent bien avoir peu d’assurés accidentés ou malades pour pouvoir les rembourser et rester rentable. Car le principe d’une assurance, c’est que tout le monde cotise un peu chaque mois ou chaque année mais que seule une minorité d’assurés demanderont un remboursement. Ceux qui n’ont pas eu d’accident ou ne sont pas tombés malades permettent de financer le remboursement de ceux qui en ont besoin.

Mais à cause de l’aléa moral, les assureurs peuvent rationnellement être tentés d’augmenter le tarif des cotisations pour se protéger. Mais s’ils le font, ils perdent les bons clients qui ne prennent pas de risques et préfèreront ne pas s’assurer. Du coup, ils ne gardent que les « mauvais » assurés et font faillite… car les cotisations sont insuffisantes.

Quelles solutions alors ?

Doc 3 P61

Soit refuser d’assurer certains risques parce que l’aléa moral est trop grand. Ou alors la mise en place d’une franchise : si l’assuré reste redevable d’une partie des frais, il sera plus prudent.

Autre possibilité enfin, l’introduction de tarifs différentiels en fonction des comportements (réels ou attendus) des assurés :

- bonus et malus selon le comportement : chaque année sans accident permet de faire baisser le tarif de l’assurance auto et à l’inverse, chaque accident entraîne une hausse de la cotisation,

- prix selon l’âge :dans la réalité, un jeune conducteur paye plus cher qu’un conducteur confirmé,

En fait, il est difficile de pratiquer un prix unique, d’équilibre sur le marché de l’assurance et des règles spécifiques permettent de faire face au problème.

B. La sélection adverse

La sélection adverse est une conséquence de l’asymétrie d’information sur certains marchés.

Mettons-nous en situation :

Nous voici sur le marché de la voiture d'occasion. Pourquoi est-il possible que la confiance ne s'établisse pas naturellement ?

Quelques éléments de réponse dans cette vidéo :

http://www.youtube.com/watch?v=

On l’a bien compris, c’est ici le vendeur de voiture qui détient une information que n’a pas l’acheteur sur l’état du véhicule.

Sur le marché des voitures d’occasion, certaines voitures ont des vices cachés : les vendeurs le savent mais ont intérêt à ne pas le révéler aux acheteurs. Problème : les acheteurs ne savent pas reconnaître les bonnes des mauvaises voitures. Les conséquences sont expliquées dans le document suivant :

Doc 2 p. 60 :

Face au risque de tomber sur une voiture qui a un défaut, les consommateurs proposent des prix bas.

En conséquence :

- une partie des acheteurs potentiels se retirent de ce marché : ceux dont les voitures sont en bon état et qui ne sont pas intéressés par les prix proposés.

- Il ne reste sur le marché que les mauvaises voitures

On parle de sélection adverse (ou d’anti-sélection) parce que le marché a sélectionné les mauvais produits, les mauvaises voitures ont chassé les bonnes. Le marché fonctionne mal et a même des chances de disparaître car on saura vite que les acheteurs rencontrent des déconvenues.

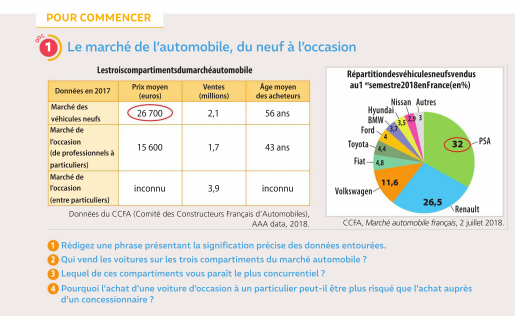

Un coup d’œil rapide au document 1 P14 nous rassure :

Il se vend plus de voitures d’occasion que de voitures neuves en France et autant de ventes se font entre particuliers qu’auprès de professionnels.

Quelles solutions a-t-on trouvé ?

Les professionnels (garages) proposent une garantie d’un ou deux ans, ce qui rassure le client ! En cas de problème, les réparations seront gratuites.

La loi qui protège également le consommateur contre les vices cachés. Il est obligatoire de faire passer un contrôle technique (fitness) à un véhicule qu’on veut vendre.

Pour d’autres types de produits, on peut aussi créer des labels (BIO) pour encourager l’achat de biens de consommation de qualité plus chers que les produits industriels.

Conclusion :

Les cas où l’information n’est pas transparente posent donc problème au marché. Si l’un cache des informations à l’autre, le volume de transactions est plus faible et le marché peut même disparaître. Certains économistes comme Keynes vont même plus loin en disant que les agents font toujours leurs choix dans un contexte d’incertitude : ils n’ont jamais toute l’information et peuvent donc se tromper. Pour lui, le marché n’est pas toujours efficient.

Application:

- faire l'exercice du doc 4 P 61

- Remplir le schéma de synthèse en bas de la page 61

Exercice : A l'aide des documents de la page 62, expliquer pourquoi il peut être une bonne idée d'imposer une assurance santé obligatoire (15l).

Première - Chapitre 10 - Voter: une affaire individuelle ou collective ? - Partie 5/5

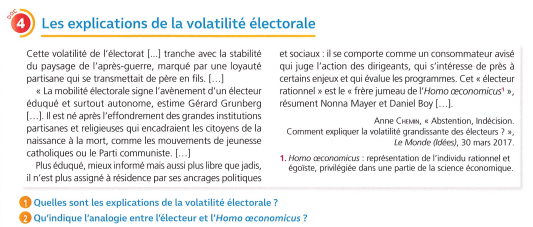

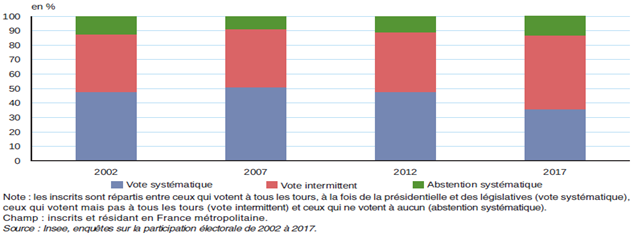

Nous avons vu la semaine dernière que les préférences politiques et les comportements liés sont en partie hérités et traduisent d’une certaine façon les appartenances sociales des électeurs : niveau de diplôme, catégorie professionnelle, lieu d’habitation, etc. Cependant une telle détermination des préférences politiques supposerait que les choix électoraux soient stables. Or, on a vu se développer ces dernières décennies une certaine « volatilité électorale ». C’est à dire que d’une élection à l’autre, le comportement des électeurs changent. On a déjà cité l’augmentation forte de l’abstention intermittente. Il faut y ajouter le changement de parti ou de candidat d’une élection à l’autre. Quelle est l’ampleur de ce phénomène et comment peut-on l’expliquer ? C’est le sujet de cette dernière partie du chapitre.

III. L’augmentation de la volatilité électorale et ses explications

Objectifs d'apprentissages:

- Comprendre que le vote est à la fois un acte individuel (expression de préférences en fonction d’un contexte et d’une offre électorale) et un acte collectif (expression d’appartenances sociales).

- Comprendre que la volatilité électorale revêt des formes variées (intermittence du vote, changement des préférences électorales) et qu’elle peut refléter un affaiblissement ou une recomposition du poids de certaines variables sociales, un déclin de l’identification politique (clivage gauche/droite notamment) et un renforcement du poids des variables contextuelles.

A. Vers un électeur libéré de ses appartenances sociales et politiques ?

L’idée générale est présentée dans ce document (doc 4 P199) de votre manuel.

On nous y explique qu’en raison de l’affaiblissement des grandes institutions politiques (les partis et organisations de jeunesse) et de l’élévation du niveau d’éducation, les individus voteraient plus librement et plus rationnellement (ce qui est assez contestable, il n’est pas irrationnel de voter à gauche quand on est ouvrier ou à droite quand on est indépendant) en fonction des programmes, un peu comme un consommateur dans les modèles économiques. Le choix des élécteurs se ferait donc en souspesant les avantages attendus de tel ou tel candidat en fonction de son programme et de leurs propres préférences.

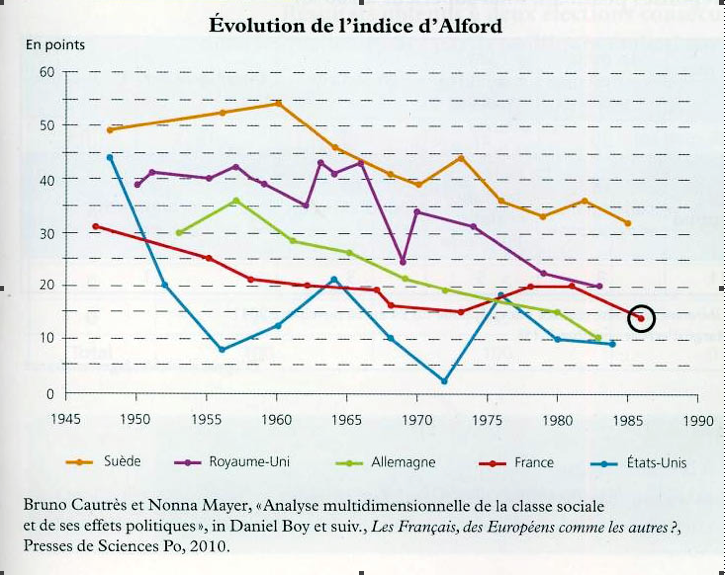

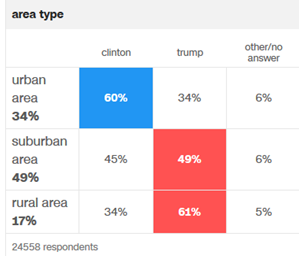

Sur le constat, on peut effectivement constater que les variables socio-économiques ne jouent plus le même rôle que dans la période d’après-guerre. Le « vote de classe », celui des ouvriers pour les partis de gauche ou d’extrême-gauche a vécu.

C’est ce que permet de mesurer l’indice d’Alford qui fait la différence entre la proportion d’ouvriers votant à gauche et la proportion de non ouvriers votant à gauche. Par exemple, si 80% des ouvriers votent à gauche et 15% des non-ouvriers votent à gauche, l’indice d’Alford est de 80-15=65%. Donc moins les ouvriers votent à gauche et plus les non-ouvriers le font également, plus l’indice est faible.

Le document suivant présente l’évolution de cet indice dans quelques pays occidentaux entre 1945 et 1990

Dans tous les pays considérés, la baisse et très nette : elle est de 20 points dans la plupart des pays européen, un peu moins en France mais c’est le pays où il était le plus faible au départ.

L’identification politique semble donc faiblir, en tout cas à gauche, ce que confirme le document suivant. (doc 1P198)

Ici, sur un temps plus court et spécifiquement en France, on peut comprendre comment Emmanuel Macron a pu arriver au pouvoir en 2017 sans appartenir à l’un des partis traditionnel de la gauche ou de la droite et en revendiquant n’être d’ailleurs « ni de gauche, ni de droite ».

Si entre 2008 et 2012, plus de 40% des électeurs revendiquent une proximité avec la gauche et environ 25% avec la droite, le changement est très net par la suite. L’identification aux partis de gauche perd 25 points, la proximité aux partis de droite baissant légèrement. Cette baisse se fait au profit d’une absence d’identification qui passe de 10 à 35% des électeurs et dans une moindre mesure d’une proximité avec le Front National.

Le clivage droite-gauche semblait donc remis en question chez les électeurs, ce qui ne signifie pas qu’il soit voué à disparaitre à long terme. Mais le moment était bien choisi pour une candidature au centre et un duel au second tour avec l’extrême-droite : le scénario de la présidentielle de 2017. Quel rôle la volatilité électorale a-t-elle joué en la matière ?

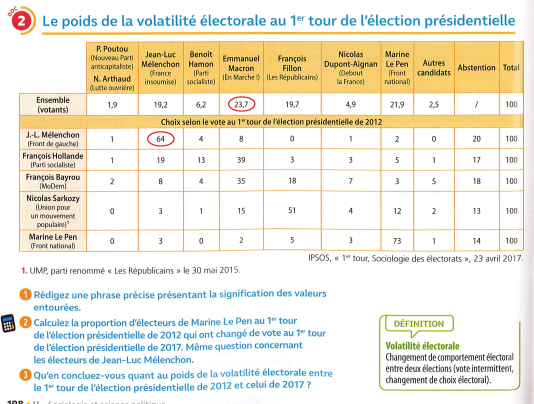

Le document suivant, qui croise le vote du premier tour des élections de 2012 et celui de 2017, nous permet d’y répondre.

Pour la lecture : 64% des électeurs de J-L Mélenchon en 2012 ont voté pour lui à nouveau en 2017 mais 20% de ses électeurs d’alors se sont abstenus. Les autres 16% se sont reportés sur d’autres candidats. Il y a donc ben une volatilité électorale importante : 1/3 des électeurs de Mélenchon, 1/4 des électeurs de Le Pen pour les candidats présenta à la fois en 2012 et en 2017.

Si on essaye d’expliquer l’absence des candidats des partis traditionnels (parti socialiste pour la gauche et Les Républicains, ex-UMP pour la droite) et l’élection d’Emmanuel Macron, il faut s’intéresser au comportement des électeurs de François Hollande et de Nicolas Sarkozy.

On constate que 19% des électeurs de Hollande en 2012 ont voté pour Mélenchon, seuls 13% pour le candidat du PS Benoit Hamon mais presque 40% pour E. Macron. A droite, François Fillon ne profite que de la moitié des voix des électeurs de Sarkozy en 2012 dont 15% ont voté pour Macron.

Les électeurs ne votent donc pas toujours de la même manière suivant leurs caractéristiques sociales ou par fidélité partisane. Mais c’est aussi parce que chaque élection est différente.

B. Le rôle du contexte

On le comprend avec le dernier tableau, ce qui rend les choses difficiles pour établir des comparaisons, c’est qu’une élection n’est jamais tout-à-fait la même que la précédente. L’offre politique fluctue et ce ne sont pas toujours les mêmes candidats qui s’affrontent, de nouveaux partis peuvent apparaître et celui qui était au pouvoir pendant la période précédente peut avoir déçu ses électeurs précédents ou au contraire profiter de son bon bilan. Comme pour l’abstention, le type d’élection et le contexte est donc déterminant en matière de vote.

Aux élections européennes, les écologistes réalisent très souvent de bons scores parce que c’est une élection à la proportionnelle et qu’il n’y a pas de deuxième tour. Et le choix ne concerna pas forcément la politique nationale. On peut donc voter selon des préférences et pas forcément en fonction des chances de victoire au second tour. Aux élections présidentielles, leurs résultats sont souvent médiocres et l’écologie n’apparaît que comme une préoccupation secondaire pour les français.

Ce qui va expliquer le succès variable d’un candidat ou d’un parti d’une élection à l’autre, cela peut être l’enjeu de l’élection, le thème qui paraît important dans les mois qui précèdent : l’immigration, le chômage, le terrorisme… en fonction de la perception que les électeurs ont des enjeux du moment, cela ne va pas profiter au même parti ou au même candidat.

La campagne électorale n’est donc pas tout-à-fait inutile comme le laissaient penser les analyses de Lazarsfeld. Elles sont l’occasion pour les candidats d’essayer d’imposer des thèmes sur lesquels ils apparaissent comme les mieux placés, les plus à l’aise et de mobiliser au maximum leur électorat potentiel en limitant l’abstention dans leur propre camp.

Cette vidéo que vous avions visionné plus tôt dans l’année, sur le rôle des réseaux sociaux pendant les élections, prendra maintenant tout son sens :

https://www.youtube.com/watch?v=AHn2rSGSKKY

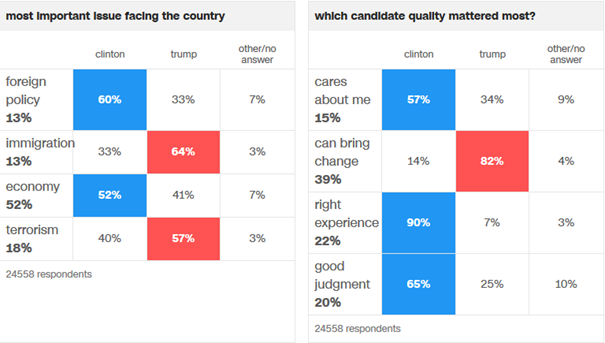

Et parfois, lorsqu’un candidat crée la surprise, c’est simplement parce que sa candidature a correspondu à une attente de changement ! Si on revient aux exit polls des élections présidentielles US, on peut essayer de comprendre la victoire de Trump.

Les électeurs qui identifiaient la politique étrangère et l’économie (l’enjeu principal) comme des priorités étaient plutôt des électeurs démocrates. Pour la lecture : 13% des électeurs considéraient la politique étrangère comme l’enjeu majeur pour le pays. 60% de ces électeurs ont voté pour de Clinton, 33% pour Trump.

A l’inverse l’immigration et le terrorisme étaient plutôt des préoccupations des électeurs de Trump, ce qui est assez classique. On voit sur la droite que Clinton apparaissait plus expérimentée et plus avisée mais que la qualité qui paraissait la plus importante à 39% des électeurs était la capacité à amener du changement et que c’est ce qui a été décisif chez les électeurs de Trump.

Pour les élections à venir, il faudra sans doute être le candidat qui paraît le mieux placé pour répondre à la crise économique qui arrive… Le thème de la rupture (repris par tous les candidats français aux présidentielles de 2017), ça marche une fois mais c’est plus difficile quand on est le sortant…

Les éléments vus aujourd'hui permettent donc de nuancer le rôle de l'identification partisane et des caractéristiques sociales des électeurs par des variables contextuelles.

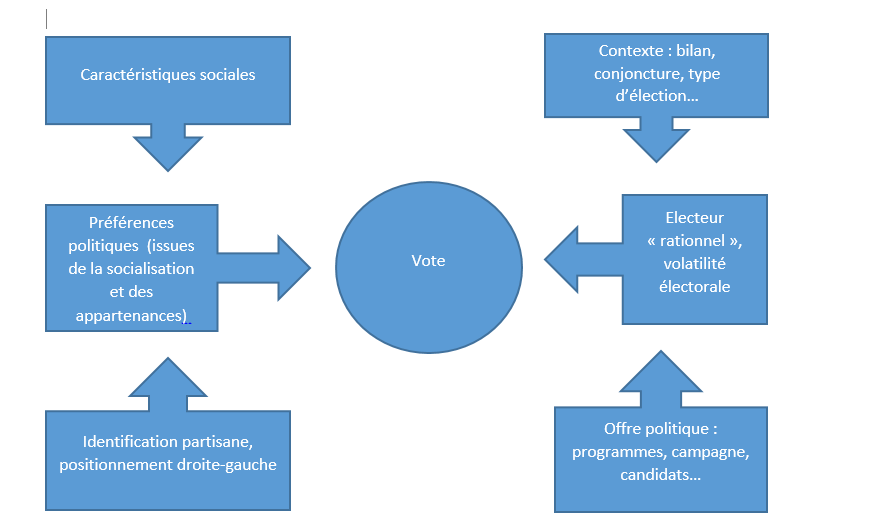

Ce schéma permet de reprendre les différents éléments qui interviennent dans les choix electoraux. Vous retrouverez à gauche l’aspect collectif du vote et à droite les aspects plus individuels.

Vous avez une synthèse complète du chapitre P204 et 205 de votre manuel pour faire le point.

Première - Chapitre 10 - Voter: une affaire individuelle ou collective ? - Partie 4/5

2. Le rôle de la socialisation politique

Vous avez visionné et analysé « Famille, dispute et politique » pour cette semaine. Pour rafraîchir tout ça, allez visionner les propos de la réalisatrice, la politologue Anne Muxel dans cette vidéo (entre 4mn08 et 6mn39).

https://youtu.be/_v2PffCTOQ8?t=248

Ce qu’on peut en retenir :

- 2/3 des français s’inscrivent dans les mêmes orientations politiques que leurs parents. C’est-à-dire qu’ils sont soit de droite comme leur parents, soit de gauche comme leurs parents, soit qu’ils n’ont pas de positionnement politique défini, comme leurs parents.

- Les ruptures politiques sont très minoritaires (12%) : voter à droite alors qu’on a deux parents de gauche par exemple.

Dans le reste des cas, on est souvent dans des situations où les parents ne sont pas du même bord politique. On peut imaginer un père de droite et une mère de gauche par exemple. Quel que soit le positionnement des enfants, il est difficile de parler de reproduction ou de rupture.

Comme vous l’avez vu dans la vidéo, il y a bien un héritage des positionnements politiques des parents qui s’effectue de façon diffuse tout au long de l’enfance.

C’est l’effet de la socialisation politique : le processus d’imprégnation des valeurs et des comportements politiques qui se déroule en grande partie au sein de la famille au sens large, mais se poursuit également en dehors du cercle familial et à l’âge adulte.

L’enfant est en contact avec :

- des discours explicites : des commentaires sur l’action du gouvernement ou l’actualité, un soutien ou rejet de telle ou telle opinion politique ou parti, des considérations sur le montant des impôts, de l’évasion fiscale ou des salaires, la légitimité des aides sociales et des services publics…

- des actions : militer dans un parti ou une association, adhérer à un groupe politique, voter ou s’abstenir, manifester, inscrire ses enfants dans un établissement scolaire privé ou public…

Ce sont ces deux éléments qui vont constituer une référence pour les enfants et qui seront d’autant plus influents qu’ils sont cohérents entre eux, c’est-à-dire qu’ils se renforcent mutuellement. Une bonne partie de ce processus est inconscient : les parents (ou la famille au sens large) n’ont pas forcément la volonté de modeler les préférences politiques de leurs enfants. Ils leur transmettent ce qui leur paraît bien ou mal et donnent à voir les pratiques qui sont les leurs. Les préférences politiques se transmettent un peu comme les orientations religieuses.

On l’a dit la transmission est d’autant plus efficace que les parents pensent la même chose. Elle l’est également quand les parents ont des idées ou positionnements qui ne sont pas extrêmes. Parce que dans ce cas-là, il y a des chances pour que le positionnement politique des parents soit concurrencé par les autres agents de socialisation (école, médias, pairs, etc…). Il est également plus probable que les différences d’opinion génèrent du conflit et mènent à la rupture des liens familiaux, ce qui apparaît bien dans le reportage que vous avez visionné.

3. Voter: un acte collectif qui traduit une appartenance sociale

Le caractère déterminant du milieu familial en matière de comportements politiques a été souligné dès les années 1940 par des chercheurs américains qui en proposent les premières explications. Ce texte présente les principaux intérêts de ces deux théories.

Document : Les modèles explicatifs du vote de Columbia et Michigan

Le modèle « sociologique » est associé au livre fondateur de Paul Lazarsfeld et de son équipe, The People’s Choice. À l’occasion de l’élection présidentielle de 1940, ils se proposent de mesurer l’impact de la campagne auprès d’un panel représentatif des habitants d’un comté de l’Ohio, interrogés à sept reprises. À leur surprise, ils trouvent que les électeurs se sont en majorité décidés bien avant la campagne et sont restés fidèles à leur choix initial. Leurs orientations politiques sont stables et conformes aux normes de leur milieu familial, social et culturel. Un indice de prédisposition politique combinant le statut social, la religion et le lieu de résidence permet avec beaucoup de précision de prédire leurs choix électoraux. Chez les électeurs ruraux, protestants et aisés, trois voix sur quatre se sont portées sur le candidat républicain, et chez les électeurs urbains, catholiques et socialement défavorisés, elles sont allées dans la même proportion au candidat démocrate. « Une personne pense politiquement comme elle est socialement », telle est la principale conclusion de leur étude. […] Le retentissement de ces travaux est considérable parce qu’ils contredisent la plupart des idées reçues sur la question, démolissant tant le mythe de la toute-puissance des médias que celui de l’électeur éclairé décidant de son vote après une analyse réfléchie des candidats et de leurs programmes. Ils vont inspirer plusieurs centaines d’études similaires dans différentes régions des États-Unis.

Ce déterminisme est critiqué par […] les auteurs de The American Voter. Pour ces chercheurs au Survey Research Center de l’université du Michigan, le vote est d’abord un acte politique, commandé par la perception qu’ont les électeurs des principaux objets politiques. […] Ils mettent ainsi en lumière le rôle clé de «l’identification partisane ». Attachement affectif durable à un des deux grands partis qui structurent la vie politique américaine, transmis par les parents, renforcé par le milieu social et professionnel – on rejoint ici le modèle précédent –, il fonctionne comme un écran perceptif, filtrant la vision du monde des électeurs. Plus ils s’identifient à un parti, plus ils sont favorables à son candidat et aux positions qu’il soutient et plus ils sont susceptibles de voter pour lui.

L’ambition des auteurs est de reconstituer le processus de décision de l’électeur, en prenant en compte tous les éléments susceptibles d’agir, depuis le jour de sa naissance jusqu’à celui de l’élection. L’image qu’ils utilisent à cet effet est celle d’un « entonnoir de causalité » qui replace ces éléments dans leur ordre chronologique et leur enchaînement. À son entrée, il y a les structures économiques, sociales et partisanes qui composent l’environnement politique familier des électeurs depuis l’enfance. Au bout le plus étroit il y a les caractéristiques propres à l’élection considérée, telles que la nature du scrutin, la configuration des candidatures, la conjoncture économique et politique dans laquelle elle se déroule et les problèmes abordés durant la campagne. Le lien entre les deux bouts de la chaîne est fourni par les attitudes politiques à l’égard des enjeux, des candidats et surtout des partis. Le milieu familial et professionnel, le lieu de résidence, l’appartenance religieuse n’influencent pas directement le vote. Mais ils façonnent les identités et les valeurs des individus, leurs préférences pour la gauche ou pour la droite, leur attirance pour un parti donné. Et ces attitudes filtrent à leur tour leurs perceptions politiques et influencent leur vote.

Nonna Mayer, « Qui vote pour qui et pourquoi ? Les modèles explicatifs de choix électoral », Pouvoirs, n° 120, janvier 2007

Les chercheurs de l’université de Columbia établissent un lien direct entre les caractéristiques sociales des électeurs (statut social, religion, lieu de vie) et leurs choix politiques, stables et déterminés avant même le début de la campagne. Le vote serait quasi-automatique en fonction de ces caractéristiques. En conclusion, « une personne pense politiquement comme elle est socialement ». C’est statistiquement fondé, mais cela retire toute marge de manœuvre à l’électeur qui voterait de façon automatique.

Pour les chercheurs de l’université du Michigan, le choix du candidat est influencé dès l’enfance par l’héritage d’une identification partisane (démocrate ou répubicain) et de valeurs qui dépendent en effet en bonne partie du milieu socio-professionnel. Mais c’est l’identité sociale et politique d’un individu qui détermine la manière dont il va voter. Cela rejoint ce que vous avez vu dans le documentaire pour la plupart des situations.

Il y a bien souvent une inscription dans une tradition, une filiation politique de droite ou de gauche qui prend en compte l’environnement social et professionnel : ruralité ou urbanité, activité indépendante ou salariée, secteur d’activité, croyances et pratiques religieuses, histoire familiale, engagements… C’est à travers tous ces éléments qui constituent le cadre de leur socialisation que les individus filtrent la réalité et adoptent un positionnement politique.

Si on suit ces deux théories, on peut dire que le vote est l’expression d’appartenances sociales.

Et d’un certain point de vue, les résultats des dernières élections présidentielles américaines semblent confirmer un lien certain entre les caractéristiques sociales des électeurs et leur vote même s'il est un peu plus faible que dans les années 40.

C’est ce qui ressort des « exits polls », les sondages réalisés à la sortie des urnes qui permettent de savoir qui a voté quoi.

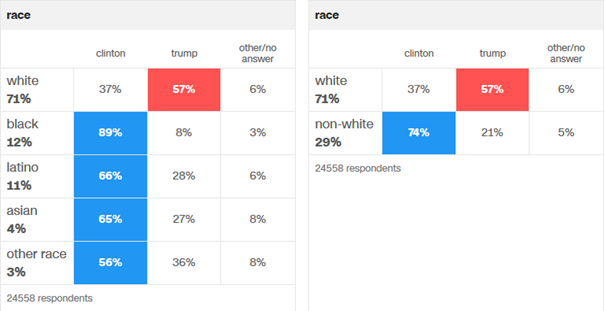

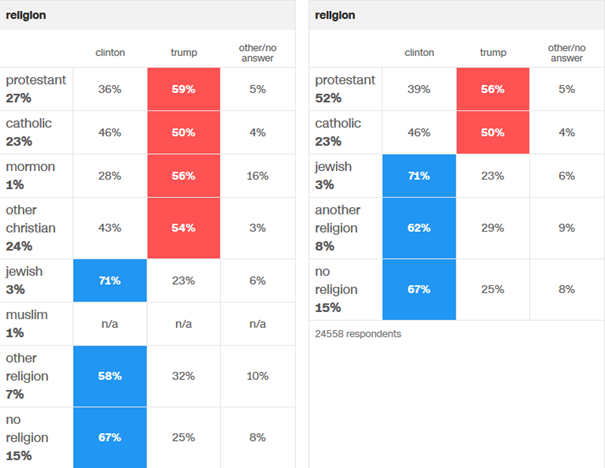

Pour la lecture des tableaux, la première colonne donne la proportion pour l'ensemble des répondants puis on a le détail selon le candidat pour lequel a finalement voté l'électeur.

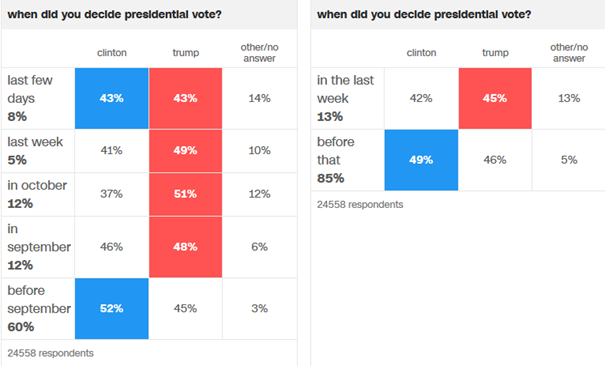

Ici on pourra lire que 60% des électeurs ont décidé de leur vote avant septembre (1ère colonne du tableau de gauche) et 13% seulement ont décidé dans la dernière semaine ( tableau de droite) sachant qu'on vote en Novembre aux Etats-Unis.

La couleur de la peau a-t-elle encore une importance ?

Les blancs (71% des électeurs interrogés) votent majoritairement pour Trump (Républicain) mais surtout, les minorités votent massivement pour les démocrates (lorsqu’elles votent et en réalité certaines votent peu, notamment les afro-américains…). Les noirs représentent 12% des électeurs interrogés et votent à 89% pour les démocrates comme 2/3 des latinos et des asiatiques.

Et la religion ?

Les chrétiens votent plutôt pour Trump (surtout les protestants et évangélistes) quand les minorités religieuses et athées votent très clairement pour les démocrates. Sauf les catholiques, ce qui montre une certaine évolution par rapport aux travaux de Lazarsfeld (du moins pour ce scrutin).

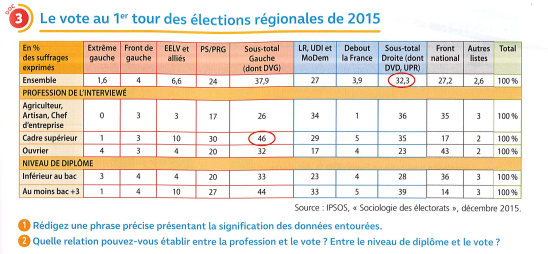

Le lieu d’habitation ?

Les urbains votent plutôt démocrate (à 60%), les ruraux plutôt Républicain (61%), les banlieusards étant plus partagés.